Das Haus

Das Haus

beheizte Wohnfläche: 166 m²

Gebäudenutzfläche (AN): 216 m²

Heizwärmebedarf: 78 kWh/(m²a)

(bezogen auf AN)

Anzahl der Bewohner: 2

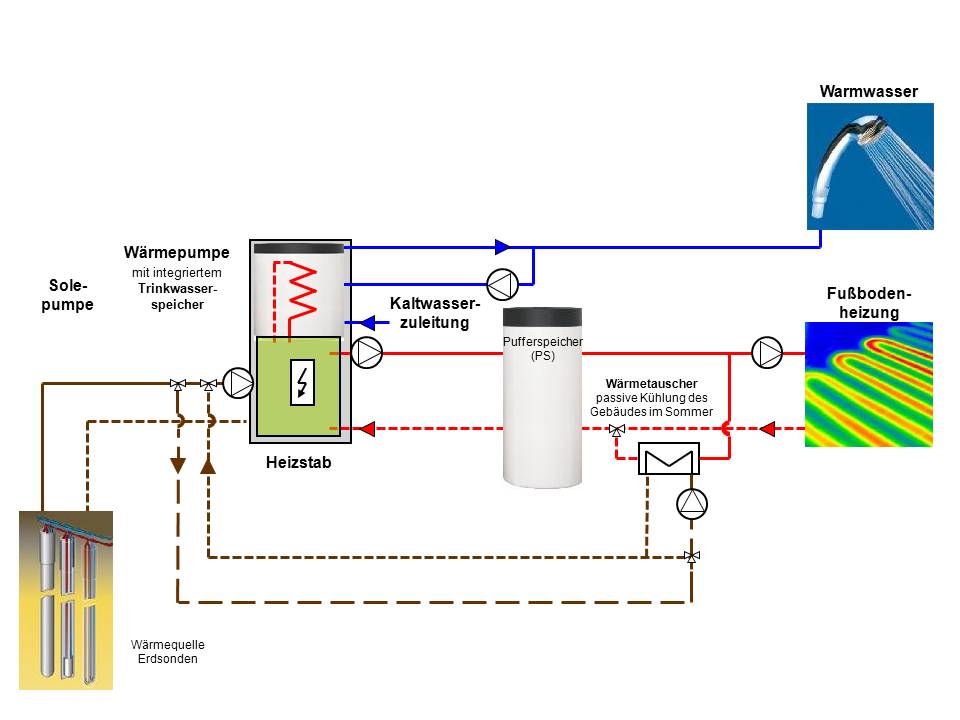

Die Heizanlage

Heizleistung (B0/W35)*: 9,2 kW

Wärmequelle: Erdreich

(2 Erdsonden mit

160 m Gesamtlänge)

Wärmeverteilung: Fußbodenheizung

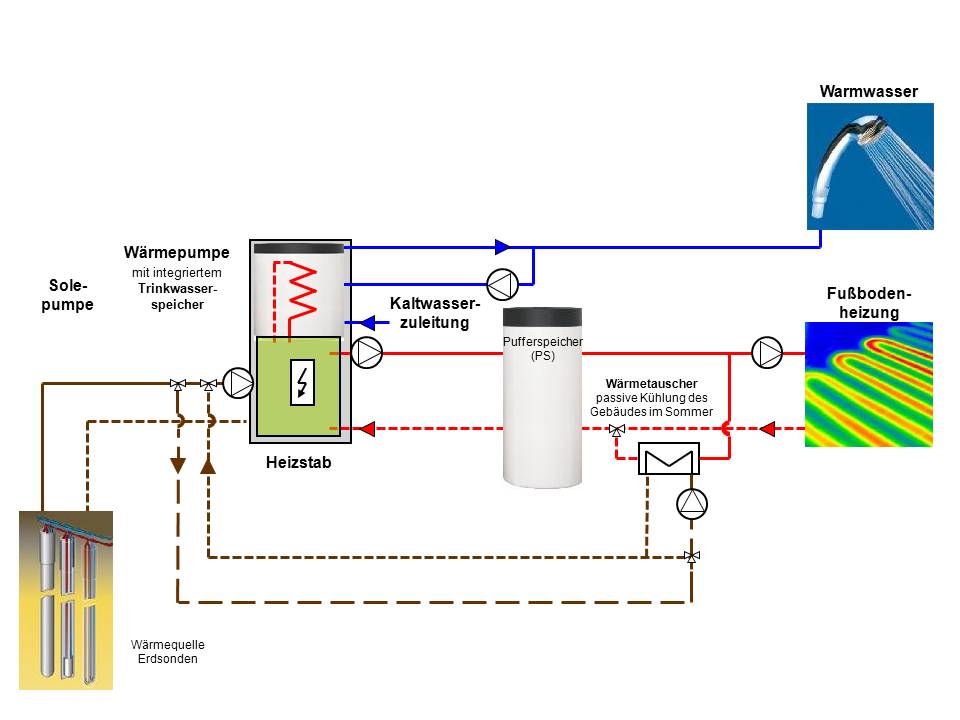

Anlagenbeschreibung

Zwei Erdsonden (2U) mit einer Gesamtlänge von 160 m erschließen das Erdreich als Wärmequelle für die Wärmepumpe. Der Wärmequellenkreis ist mit einem Wasser-Ethylenglykol-Gemisch (30%) gefüllt.

Die Wärmepumpe dient sowohl zur Gebäudebeheizung als auch zur Trinkwassererwärmung. Im Heizkreissystem ist ein Pufferspeicher (100L) installiert, der parallel zur Wärmepumpe angeschlossen. Die Beheizung der Räume erfolgt mittels Fußbodenheizung, wodurch nur geringe Heizkreistemperaturen erforderlich sind. Der Trinkwasserspeicher (185L) ist in dem Wärmepumpengehäuse integriert. Die eingebaute Zirkulationspumpe wird laut Planerunterlagen nicht genutzt.

In der Wärmepumpe ist - im gemeinsamen Vorlauf für TW-Erwärmung und Heizkreis - eine elektrische Zusatzheizung installiert.

Im Sommer kann die Anlage zur passiven Kühlung genutzt werden.

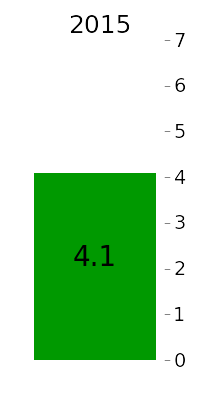

Ergebnisbeschreibung

Zeitraum Juli 2011 bis Juni 2012:

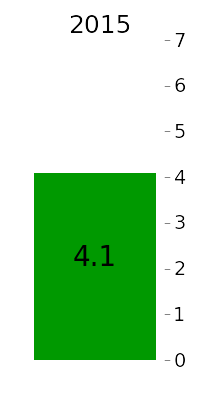

Die Jahresarbeitszahl dieser Wärmepumpen-anlage liegt mit 3,9 im Mittelfeld aller vermessenen Erdreich-Anlagen (Durchschnitt 4,0).

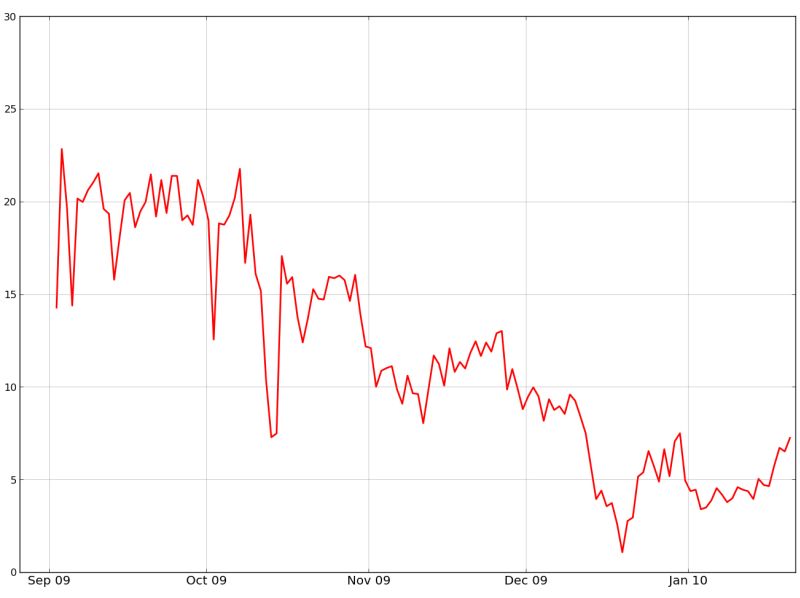

Negativ auf die Effizienz der Wärmepumpe wirkt sich die mittlere Betriebstemperatur während des "Heizbetriebes" (Beladung des Pufferspeichers) aus: mit 35,5°C liegt diese rund 3,5K über dem Durchschnitt. Die Wärmepumpe stellt 88% der gesamten Wärmemenge zur Raumheizung bereit (Durchschnitt: 80%). Damit fällt hinsichtlich des Einflusses der Wärmesenken-Temperaturen auf die Effizienz der Wärmepumpe weniger stark ins Gewicht, dass die mittlere Temperatur zur Beladung des Trinkwasserspeichers mit 44,5°C rund 3K geringer als der Durchschnittswert aller Anlagen ist.

Die Betriebstemperaturen der Wärmequelle liegen in der Kernheizperiode (Februar 2012) mit 6°C rund 2K über dem Durchschnittswert. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Arbeitszahl.

Negativ hingegen wirkt sich der hohe Elektroenergiebezug der Wärmequellen- Pumpe aus. Diese hat mit einem Anteil von 11,6% am Gesamtenergiebezug der Wärmepumpe (ohne Heizstab) den höchsten Elektroenergiebedarf aller untersuchten Anlagen (Durchschnittswert: 4,7%).

Die Betriebszeit der Wärmepumpe liegt mit 1620h/a im Mittelfeld.

Der Heizstab ist fast nie in Betrieb.

Die Möglichkeit der passiven Kühlung wurde nicht genutzt.

Hinweis:

Bei der Bewertung der Ergebnisse ist zu beachten, dass seit Ende März 2012 an einigen Tagen keine Messwerte der Soletemperatur vorliegen.

* ermittelt nach DIN EN 14511

|

|

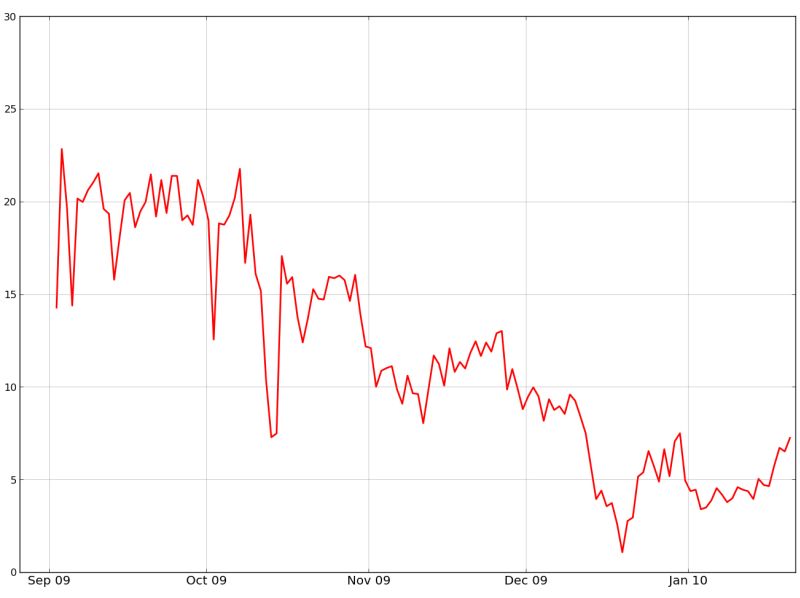

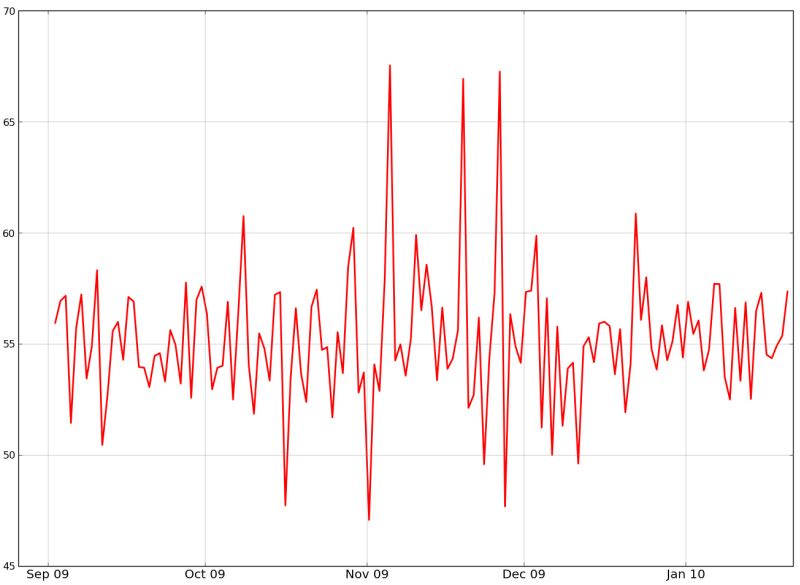

klicken Sie auf das Bild um die aktuellen Werte zu sehen

klicken Sie auf das Bild um die aktuellen Werte zu sehen

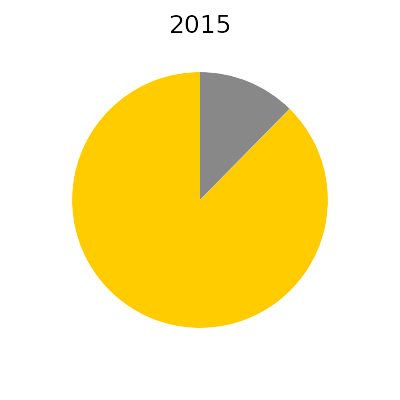

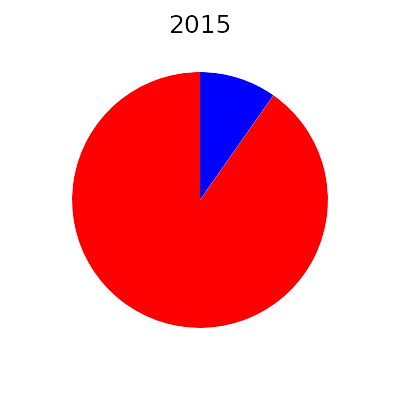

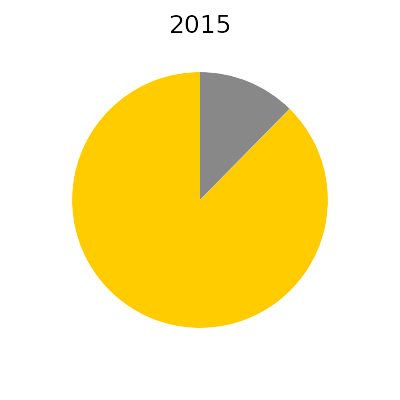

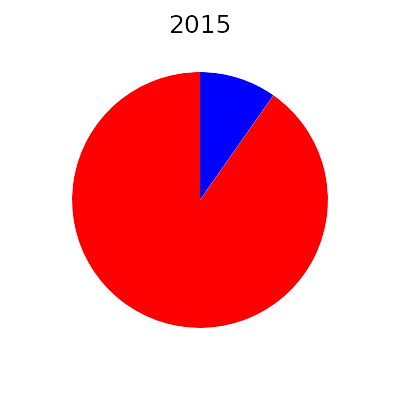

Energiebilanz und Arbeitszahlen:

Wärmepumpe (Verdichter & Steuerung) Wärmepumpe (Verdichter & Steuerung)

Solepumpe Solepumpe

Heizstab Heizstab

Heizung Heizung

Warmwasser Warmwasser

Arbeitszahl Arbeitszahl

klicken Sie auf die Grafiken um die Monatswerte zu sehen

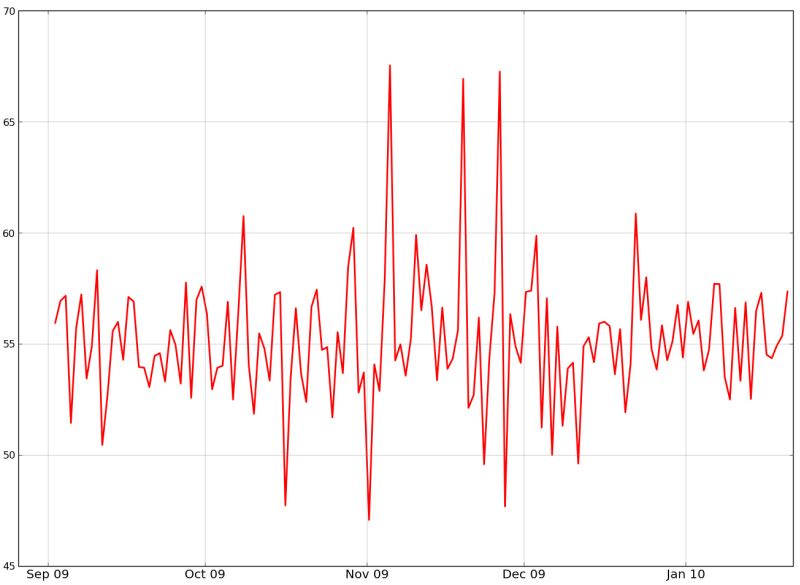

Mittlere Tagestemperaturen:

Primärkreis Heizkreis vor PS TWS Beladung

Primärkreis Heizkreis vor PS TWS Beladung

|

klicken Sie auf das Bild um die aktuellen Werte zu sehen

klicken Sie auf das Bild um die aktuellen Werte zu sehen

Primärkreis Heizkreis vor PS TWS Beladung

Primärkreis Heizkreis vor PS TWS Beladung